Hybridée #4 : Art & Data Science

La mise à disposition du grand public d’IA capables de productions qu’on pourrait qualifier d’artistiques a été l’une des grandes nouveautés de 2022. Pourtant, les concepts sous-jacents à l’IA – utilisation des données, mathématiques appliquées, algorithmes – sont utilisés depuis des décennies, voire des siècles dans les disciplines artistiques.

Une hybridée proposée par Romain Queuche

Data

Romain Queuche

26 janvier 2023

7 mins

Explorons donc les mécanismes et les apports de l’hybridation entre ces deux domaines que tout semble opposer : le monde rationnel des données et des algorithmes, et le monde émotionnel de l’art.

Au commencement étaient les maths

Dès l’Antiquité, puis tout au long du Moyen âge, de la Renaissance et de la période classique, les architectes et artistes ont utilisé les mathématiques dans leurs réalisations architecturales et picturales, pour améliorer le réalisme et l’harmonie de leurs compositions : nombre d’or (la « divine proportion ») et suite de Fibonacci, perspective, géométrie, etc. Mais c’est au XXe siècle, lorsque la démarche de l’artiste a pris le pas sur la technique et sur l’esthétique du résultat, que cette conjugaison a pris un sens nouveau : les mathématiques ne sont plus, ou plus seulement, un outil invisible au service de la représentation.

Ils peuvent par exemple en devenir un langage : les mouvements de l’abstraction géométrique, de 1910 aux années 50, utilisent un vocabulaire géométrique plus ou moins rigoureux pour se rapprocher d’une perfection formelle, même s’il n’y a souvent pas de maths au sens du calcul. Les exemples sont nombreux et illustres, on peut citer Malevitch, Kandinsky, Van Doesburg et Mondrian, Vasarely, etc

Theo Van Doesburg, Composition Arithmétique (1930)

Victor Vasarely, Vega (1956)

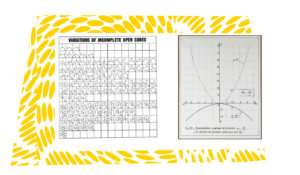

Avec l’émergence de l’art conceptuel aux Etats-Unis dans les années 50-60, ce sont les concepts mathématiques qui deviennent directement l’objet des représentations, comme les Variations of incomplete open cubes de Sol LeWitt, ou Représentation graphique de la fonction y = – x² /4 de Bernar Venet. Si LeWitt s’intéresse au problème du dénombrement, Venet cherche ici un niveau d’abstraction maximal, que l’on ne peut obtenir que par les maths.

Sol LeWitt, Variations of incomplete open cubes (1974)

Bernar Venet, Représentation graphique de la fonction y = – x² /4 (1966)

Cette utilisation des mathématiques comme sujet persiste jusqu’à nos jours : Dans les années 2000, François Morellet a décliné le nombre Pi en lignes brisées représentant l’enchainement des chiffres du nombre irrationnel ; quant à Venet, il est encore actif et peint des équations.

La data, un matériel discret et ancré dans le monde réel

Le « data-art », qui consiste en la représentation visuelle ou sonore de données, n’est pas non plus nouveau : au début des années 60, Morellet réalise des tableaux bicolores sur la base de données, comme Répartition aléatoire de triangles suivant les chiffres pairs et impairs d’un annuaire téléphonique. Avec l’avènement de l’informatique, l’augmentation de la puissance de calcul et la disponibilité de données massives, la discipline a connu récemment un essor fulgurant, et des productions de plus en plus complexes.

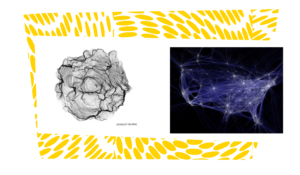

Au niveau le plus simple, les dataviz colorées et ludiques de David McCandless visent à rendre lisibles des données grâce à un véritable travail de design graphique. En s’affranchissant de cette recherche d’intelligibilité, les data-artists transforment des données complexes en visuels très esthétiques, comme les représentations de réseaux de Kirell Benzi, qui matérialisent les liens entre les pages Wikipedia (Secret Knowledge) ou les personnages de Star Wars (The dark side and the light)

Kirell Benzi, Secret Knowledge

Si les œuvres sont principalement numériques, les données sources restent liées à des phénomènes du monde réel : bien qu’il soit rarement figuratif, le data art n’est donc souvent pas un art de l’abstraction. Au-delà du pur visuel, qui échappe partiellement à l’artiste, les représentations peuvent ainsi porter un sens fort, en mettant en exergue des phénomènes difficilement visibles comme la qualité de l’air mondial (Over the Air de TeamVOID et Yougkak Cho), le trafic aérien (Flight Patterns d’Aaron Koblin), le changement climatique, la data privacy sur internet, les guerres ou les inégalités.

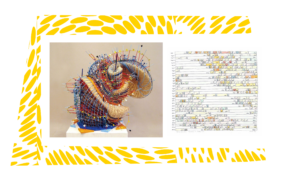

Enfin, le data art ne se cantonne pas à l’espace numérique : la transcription dans l’espace physique de données abstraites aboutit à des résultats incarnés et intimistes, porteurs d’émotions. Par exemple, Nathalie Miebach transforme les données météorologiques des orages en sculptures (Storms, Gales and blizzards) où chaque composant est lié à l’évolution temporelle de paramètres comme la pression ou la température. Plus intimiste, le projet Dear Data compile une correspondance hebdomadaire entre les artistes et designers Stefanie Posavec et Giorgia Lupi, chaque semaine donnant lieu à la collecte et à la représentation manuelles de données en lien avec un thème fixé. Enfin, la data artist et adepte du quantified self Laurie Frick réalise des tableaux et sculptures basés sur ses données personnelles : déplacements, sommeil, alimentation…, réinventant le concept d’autoportrait.

Nathalie Miebach, Temporal Warmth: Tango Between Air, Land and Sea (2008)

Laurie Frick, Daily Activities (2011)

Algorithmes et art génératif

Un grand nombre des artistes précédemment cités utilise des algorithmes pour traduire leurs données en représentations ; mais la donnée reste la clé. A l’inverse, la démarche artistique de certains créateurs – parfois les mêmes – ne réside plus dans la représentation elle-même, mais dans la définition des règles de génération de cette dernière. A nouveau, l’artiste perd le contrôle sur une partie de sa création : l’homme définit l’algorithme, mais l’algorithme définit le résultat.

Ainsi, dès le milieu du XXe siècle, Vera Molnar utilise la méthode de la « machine imaginaire » pour générer ses compositions sans ordinateur mais de manière algorithmique, à l’aide de suites d’instructions simples, donnant des résultats comme Quatre éléments distribués au hasard (1959). A partir de 1968, elle poursuivra sa démarche en utilisant l’ordinateur comme outil de calcul combinatoire. Au début des années 70, Harold Cohen développe AARON, l’un des premiers programmes capables de générer des images de manière autonome.

Vera Molnar, Quatre éléments distribués au hasard (1959)

Ici, l’acte artistique consiste principalement à penser et programmer l’algorithme, c’est-à-dire définir les règles et les suites d’instructions qui lui permettent de générer des motifs et structures ; les résultats qui en découlent prennent un statut variable, parfois œuvre véritable, parfois simple sous-produit d’importance moindre, comme les productions, à la même époque, des Méta-Matic, « machines à dessiner » de Jean Tinguely.

Dans d’autres cas, l’algorithme fournit une structure, un champ de contraintes dans lequel peut à nouveau s’exprimer l’artiste. Dans l’exposition The Fear of missing out de Jonas Lund, c’est un algorithme alimenté par l’analyse des productions d’artistes contemporains à succès qui a généré des instructions lui permettant de construire les œuvres exposées, et leur nom. En littérature, l’écriture du « romans » de Perec La vie mode d’emploi a fait l’objet d’un cahier des charges algorithmique précis. Et seulement à l’issue de ce travail de génération de structure, a commencé le travail de rédaction.

Aujourd’hui, les algorithmes utilisés en art, tels que les GAN (réseaux de neurones antagonistes génératifs) ou les algorithmes de diffusion, relèvent du machine learning : issus de l’apprentissage de vastes corpus de données, ils sont complexes, implicites et non explicitables. Ils perdent ainsi leur dimension artistique propre, au profit d’une dimension essentiellement technique, redevenant de simples outils. Les artistes qui les construisent et les exploitent s’appuient ainsi sur de véritables studios de développement. C’est le cas de « Unsupervised », présentée au MoMA par Refik Anadol, qui réalise des compositions dynamiques basées sur l’apprentissage de 380 000 images issues d’œuvres de la collection du musée, restituées et transformées en temps réel selon les paramètres météo extérieurs et les mouvements du public et de la lumière dans le hall. Une œuvre spectaculaire, à l’image des possibilités offertes par la combinaison des algorithmes les plus aboutis associés à des données complexes et massives.

Et le business dans tout ça ?

Eh bien pas grand-chose : les décideurs cherchent plutôt du déterminisme que de l’émerveillement ; on attend des données et algorithmes qu’ils fournissent un résultat, une solution optimisée au problème posé : la prévision de vente la plus juste, la segmentation client la plus précise, le ROI le plus intéressant. Et seules les dataviz les plus réussies combinent la pertinence et l’élégance de la démonstration visuelle d’un résultat business.

A l’heure où les IA génératives comme Midjourney, Dall-E ou Stable Diffusion remettent en question l’économie de la créativité, en construisant des images sur la base d’une simple description en langage naturel, certains artistes se sentent menacés ; c’est qu’ils ne sont qu’artisans. De son côté, le public arrivera sans doute rapidement à lire et décoder ce nouveau mode d’expression, comme il l’a fait pour toutes les ruptures artistiques. Quant à l’art, il est déjà mort et ressuscité plusieurs fois, et nul doute qu’il réussira à se faufiler dans de nouveaux interstices, vers de nouveaux territoires, au-delà des algorithmes neuronaux qui, tant qu’ils ne sont pas associés à une démarche artistique affirmée, n’en auront que la belle apparence, et pas encore l’âme.

Et vous, qu’avez-vous envie de retenir de ces innovations ?

Une hybridée proposée par :

Romain Queuche – Senior manager chez Bartle

Ces articles

Peuvent vous

intéresser

intéresser

UNE QUESTION,

Un projet

Nous nous tenons à votre disposition !

Nous nous tenons à votre disposition !